Sem políticas nacionais afirmativas para a pós, pesquisadoras negras ainda vivenciam a ciência branca

Por Vitória Régia da Silva

Instituições têm autonomia para implementar programas; De acordo com pesquisa da Uerj, pelo menos ¼ dos programas de pós acadêmica no país já tem suas medidas

A física Zélia Maria Da Costa Ludwig enfrentou o cruel racismo de cada dia para chegar ao lugar de destaque que tem hoje na carreira científica. Professora e pesquisadora do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF/MG) já foi questionada em eventos científicos se trabalhava na limpeza, já ouviu que não tem “cara” de cientista de estranhos e sente que tem de provar sua competência o tempo todo. Ludwig é uma cientista negra.

A única professora negra do departamento de física da sua universidade afirma que à medida que você sobe na carreira a desigualdade racial e o racismo ficam mais gritantes, o que lhe exigiu persistência e resiliência ao longo dos anos. Com doutorado em Ciências Físicas pela Universidade de São Paulo (USP), pesquisa as propriedades e caracterização de materiais como, por exemplo, o vidro, usando técnicas de absorção, luminescência (emissão de luz por uma substância quando submetida a algum tipo de estímulo), análises térmicas e difrações (fenômeno que acontece quando uma onda encontra um obstáculo). O café e o plástico são outros materiais pesquisados.

Na sua área de pesquisa, dentro e fora do Brasil, não teve contato com outras pesquisadoras negras investigando o mesmo tema. Para transformar esse cenário de baixa representação de mulheres negras, a pesquisadora desenvolve ainda um projeto que visa a inserção e a permanência de mulheres neras na Ciência. conhecido como “Projeto Meninas Negras na Ciência”

Ao longo do levantamento inédito da Gênero e Número, houve baixa presença de mulheres negras como Ludwig nas listas das cinquenta primeiras protagonistas mulheres de cada área de conhecimento da cartografia, o que revela que ainda há um longo caminho para a equidade racial na ciência.

Conheça a cartografia: 50+ mulheres protagonistas

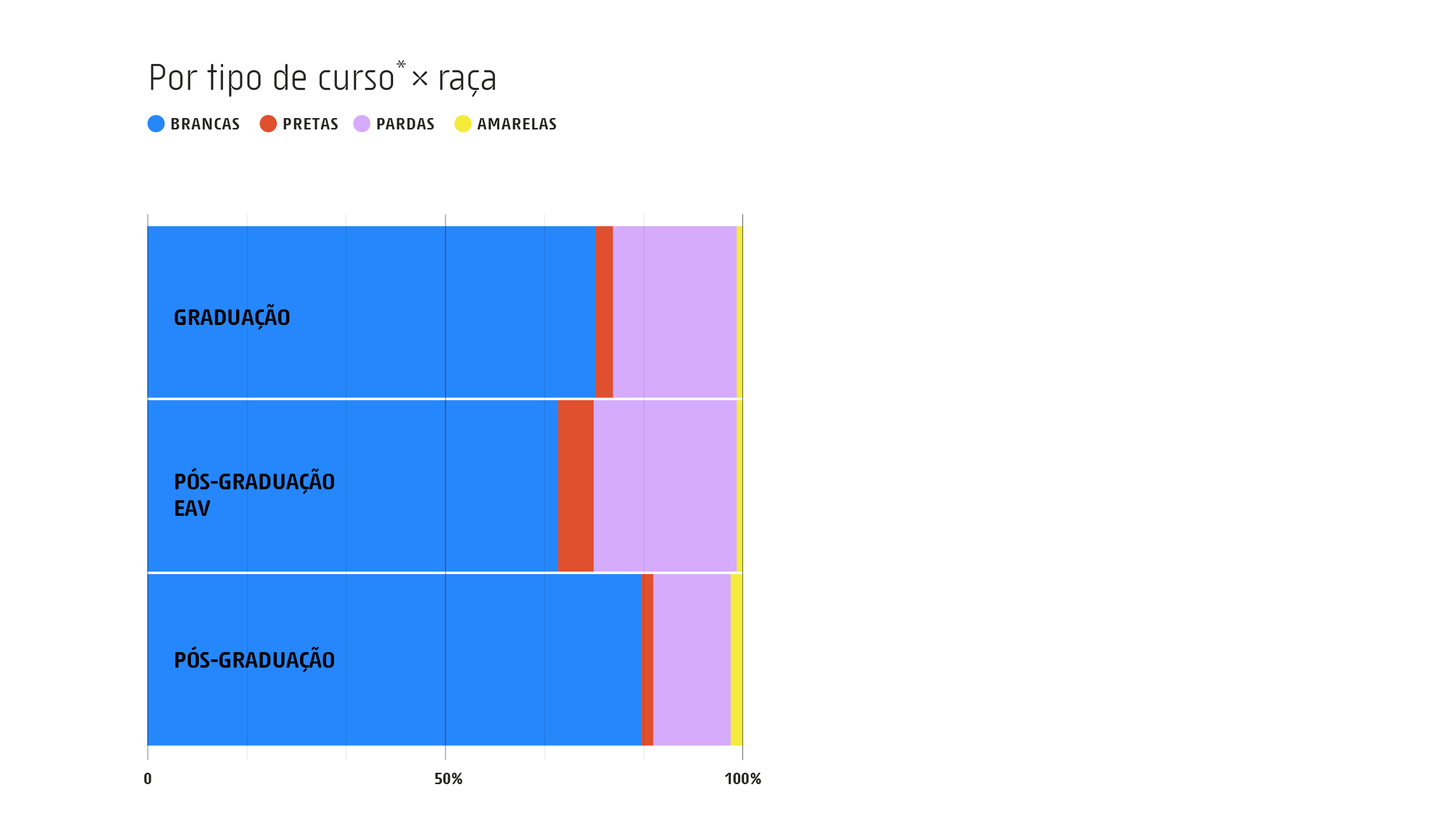

Na docência e na pesquisa essa ausência pode ser observada em números. Ludwig é uma das 336 professoras doutoras pretas na pós-graduação, o que representa 2,4% entre as docentes, segundo o Censo da Educação Superior 2018, do Ministério da Educação (MEC).

Entre as mulheres, o grupo com maior representação na docência de pós-graduação é o de mulheres brancas; são 11.808, o que representa 82,7%. Já as mulheres pardas são 1.810, ou seja 12,7% do total. Mulheres amarelas e indígenas são o menor grupo, com 279 docentes (2%) e 37 (0,3%), respectivamente. Comparado ao Censo de Educação Superior anterior, de 2016, houve um aumento no número de docentes negras (pretas e pardas). Em 2016, elas não representavam nem 3% dos docentes da pós graduação com doutorado, e agora são 15% do total. Para as pesquisadoras ouvidas pela Gênero e Número, esse salto se deve principalmente aos resultados das ações afirmativas na pós-graduação.

Mas as barreiras continuam e não vêm de hoje. Gloria Jean Watkins, mais conhecida como bell hooks (a grafia do nome em letras minúsculas é uma preferência da pesquisadora), é uma escritora, doutora em inglês pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e uma das mais importantes intelectuais negras do Ocidente. No seu livro “Erguer a Voz- pensar como feminista, pensar como negra” ela descreve sua experiência na carreira acadêmica e na pós-graduação durante a década de 90, que não difere muito da experiência de Ludwig.

“Durante meus anos na pós-graduação, eu temia falar cara a cara com professores brancos. Eu não desenvolvi esse medo na graduação porque nas universidades brancas se assumia simplesmente que estudante negro, principalmente estudantes da pós-graduação, não eram espertos os suficientes para fazer pós-graduação. Enquanto essas opiniões racistas e machistas raras vezes são afirmadas diretamente, a mensagem era transmitida por meio de várias humilhações direcionadas aos estudantes para envergonhá-los e quebrar seu espírito”, conta hooks no livro.

Na distribuição das bolsas de pesquisa, essa desigualdade também é revelada. Apenas 2,6% das docentes pesquisadoras negras recebem bolsas de pesquisas, enquanto 12,3% das brancas que pesquisam e lecionam recebem bolsas. Para a Ludwig, essa desigualdade racial é histórica. “Quando as mulheres brancas, que eram pioneiras da ciência, estavam lutando por espaço no ambiente acadêmico, as nossas ancestrais que eram descendentes de africanos escravizados estavam trabalhando para elas, como empregadas domésticas e babás. E esse cenário não mudou. Só olhar para onde estão a maioria das mulheres negras nas universidades, é na limpeza”, pontua.

bell hooks traz argumento semelhante enquanto narra a sua vivência e faz observações sobre a academia. “O pequeno número de mulheres negras em posições permanentes na instituições acadêmicas não constitui uma presença significativa forte o suficiente para desafiar vieses racistas e machistas. Muitas vezes a única mulher negra que professores brancos encontram é uma trabalhadora doméstica em suas casas”.

A pesquisadora Maria Aparecida Moura, uma das protagonistas de ciências sociais aplicadas apontadas pela cartografia da Gênero e Número que prioriza a produção científica, reconhece que a Universidade teve que ser tensionada por quem estava dentro para que ali essa discussão pelo menos começasse. “A transformação está acontecendo nas universidades públicas, mas ainda temos muito o que fazer. Os brancos se consideravam os legítimos portadores da nossa história, ciência e do nosso discurso, e graças às políticas de inclusão hoje nos formamos, somos mestres, doutores e professores, o que exige que tomemos nossa palavra e lugar que nos é direito na academia. Não dá mais para nos ignorar ou ficar no conforto de seus privilégios.”

“O pequeno número de mulheres negras em posições permanentes na instituições acadêmicas não constitui uma presença significativa forte o suficiente para desafiar vieses racistas e machistas. Muitas vezes a única mulher negra que professores brancos encontram é uma trabalhadora doméstica em suas casas” – bell hooks, escritora e doutora em inglês.

Ações afirmativas na pós-graduação

Um dos caminhos para reduzir a diferença entre negros e brancos na docência da pós-graduação são políticas de inclusão na pós-graduação. Anna Carolina Venturini, doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp) e pesquisadora do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa (GEMMA) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) é autora da tese “Ação Afirmativa na pós-graduação: os desafios da expansão de uma política de inclusão”, que faz um levantamento sobre essas políticas na pós de todo o país. Segundo a pesquisa, em janeiro de 2018, já havia 737 programas de pós-graduação acadêmicos com algum tipo de ação afirmativa, o que representa 26,4% de todos os programas.

As primeiras medidas de ações afirmativas para a pós-graduação vieram no mesmo período das que balizaram as mudanças na graduação, mas como para a pós-graduação até hoje não há política de estado, e sim medidas e programas implementados com autonomia pelas universidades, essas tiveram e seguem tendo alcance ainda reduzido em relação às medidas adotadas para a graduação.

A Universidade Estadual da Bahia (UNEB) foi a primeira universidade pública a estabelecer, em 2002, uma política de ação afirmativa voltada para a entrada de negros e indígenas em cursos de pós-graduação. No entanto, somente a partir de 2012 começam a surgir mais propostas de ações afirmativas para ingresso nesse nível educacional em programas específicos, como da pós graduação em antropologia do Museu Nacional, sem uma política estadual ou federal.

Em 2015, a questão entrou na agenda do governo federal, com a criação de um grupo de trabalho para discutir políticas de inclusão na pós-graduação. A recomendação do grupo foi a adoção de cotas pela Capes, que sempre alegou que os programas de pós-graduação de cada universidade têm autonomia para definir os critérios de seleção e a distribuição das bolsas de estudos. Com a pressão dos movimentos sociais, o Ministério da Educação (MEC) aprovou a Portaria Normativa Nº 13/ 2016, que determinaria que os programas de pós-graduação stricto sensu deveriam apresentar proposta de inclusão de pessoas negras, indígenas e com deficiência nos seus cursos de pós-graduação.

“Apesar da portaria não obrigar os programas a criar ações afirmativas, serviu como um fator indutivo porque muitas universidades e programas entenderam a portaria como uma norma obrigatória e por isso começaram a discutir políticas de inclusão. E isso significou um aumento expressivo de universidades com resolução sobre o tema, passou de 174 programas em 2015 para 737 em 2018”, destaca Venturini.

Entre os programas de pós-graduação com políticas afirmativas analisados, 67,2% aplicam exclusivamente o sistema de cotas, no qual um percentual das vagas disponíveis é reservado para determinados grupos. Sendo os alunos pretos os principais beneficiários das ações afirmativas na pós-graduação – são voltadas a esse grupo 687 iniciativas, o que corresponde a 92% das políticas analisadas.

“Os brancos se consideravam os legítimos portadores da nossa história, ciência e do nosso discurso, e graças às políticas de inclusão hoje nos formamos, somos mestres, doutores e professores, o que exige que tomemos nossa palavra e lugar que nos é direito na academia.” – pesquisadora Maria Aparecida Moura.

Nas ações afirmativas para cursos de graduação, os principais beneficiários são alunos da rede pública de ensino médio e fundamental, seguidos de candidatos de baixa renda e grupos étnico-raciais (pretos, pardos e indígenas), especialmente nas universidades federais em razão da Lei 12.711/2012. Enquanto na pós, o foco é nos grupos étnicos raciais, como candidatos pretos (687 iniciativas), pardos (682), indígenas (675) e com deficiência (583).

“Existe uma uma reflexão maior que o problema para se chegar na pós não é só um fator socioeconômico, mas é um problema racial. A pós tem uma diferença em relação à graduação, o processo seletivo é diferente, tem questões subjetivas como entrevistas e apresentação de projetos para uma banca, por isso podem aparecer situações de discriminação racial no meio desse processo”, destaca Venturini.

A Gênero e Número entrou em contato com o MEC e a Capes sobre as políticas de inclusão na pós-graduação. A assessoria do Capes afirmou que “não é a responsável pela política de inclusão, pois as instituições têm autonomia nesta questão” enquanto o MEC disse que “ações e políticas de inclusão dependem da universidade, não existe uma política nacional nesse sentido”.

A biomédica Maíra Ingrid Leite Vitorino, doutoranda e Ciências e Biotecnologia (PPBI) da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, entrou na graduação em biomedicina na mesma universidade, um ano após a instituição do sistema de cotas, em 2013. “Na minha turma da graduação, só tinha mais uma aluna negra que era da Jamaica, isso foi um choque muito grande. Depois entrou mais uma aluna negra, mas eu me senti muito sozinha durante o curso. As pessoas me viam como inferior e incapaz, tive problemas com professores e alunos por conta de racismo e sempre tive que me esforçar duas vezes mais para provar minha competência só por ser negra”. A pesquisadora foi direto para o doutorado, depois da graduação.

Para a bolsista do Laboratório de Antibióticos, Bioquímica, Ensino e Modelagem molecular (LABiEMol), coordenado pela Profª Drª Helena Carla Castro, uma das pesquisadoras presentes no levantamento inédito da Gênero e Número, a pós-graduação não apresenta um cenário melhor. “Eu posso contar nos dedos a quantidade de pessoas negras na pós-graduação”. Por isso, a doutoranda defende as ações afirmativas.“Não é porque uma pessoa conseguiu se formar na graduação que ela tema mesma oportunidade que pessoas brancas de entrar na pós. A desigualdade existe e não podemos ignorar”, pontua.

Segundo Venturini, como essa é uma política de inclusão recente, ainda não é possível afirmar que houve uma mudança no perfil dos pesquisadores, mas já é possível observar uma forte diferença nos processos seletivos dos programas, que estão mais inclusivos. “Simplesmente ter uma cota não significa que você vai ter esse percentual de pessoas negras ou indígenas no final porque você tem várias etapas e algumas representam uma barreira maior ou menor para determinados grupos”, conta Venturini. Uma dessas barreiras, segundo a pesquisadora, são as provas de proficiência em idioma estrangeiro, que em muitos programas estão na primeira fase e são eliminatórias, ou exigências que não levem em consideração vivências diversas.

Por uma ciência diversa

A ciência não é neutra, mas uma atividade humana inseparável do contexto social, como observou Marina Nucci, doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IMS/UERJ), em uma entrevista publicada pela Gênero e Número.

Essa ciência poderia se beneficiar da presença de mais mulheres negras na carreira acadêmica. Para Venturini, a importância da diversidade étnica e cultural do corpo discente e docente é o principais motivo para que a academia seja mais diversa e inclusiva. “Ter pessoas diferentes fazendo pesquisa é melhor do ponto de vista científico porque vão existir sempre questões novas sendo discutidas, novas metodologias sendo testadas, epistemologias atuais sendo questionadas”, ela enumera. “Além de que traz um novo olhar para os próprios programas em termo de currículo ter estudantes questionando as ementas, utilizando como referências autores negros e mulheres que vão sendo mencionados na ementa de cursos, é fundamental”, completa.

Ludwig também pontua a força e importância da diversidade para a ciência brasileira. “O conhecimento ancestral negro pode ser uma importante contribuição para a ciência. Se não incluirmos, estamos perdendo mentes criativas e científicas que poderiam trazer contribuições importantes. A diversidade ajuda muito a ciência, só agrega e não segrega”, finaliza.